2020年後半のリリース以降、ご好評いただいておりました「有名ストラテジスト監修コアレンジャー」ですが、今回2021年末までの相場を想定したロジックとしてバージョンアップされました!

ストラテジストによる解説動画はコチラ

こちらのレポートでは有限会社アセンダント取締役、山中康司氏の予想する米ドル/円相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「山中康司監修コアレンジャー米ドル/円」と、相場の先行きについて解説致します。

1.概要

1- 1. 設定値

通貨ペア:USD/JPY

想定期間:2021年4月~2021年12月末

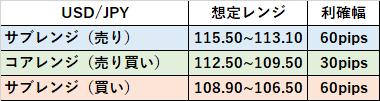

ストラテジスト想定値

サブレンジ(売り):115.50~112.50円

コアレンジ(売り買い):112.50~109.50円

サブレンジ(買い):109.50~106.50円

自動売買プログラム設定値

※ストラテジスト想定レンジの±100pipsの範囲にてレンジ幅設定

1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方

有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、これまでのコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」という新しいアプローチで作成されております。

そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。

自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し

①運用通貨ペアがレンジ相場を形成すると思えるか

②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか

③設定値の中で上手くレンジ相場になりそうか

という点から自動売買プログラムを選出して頂けますと幸いです。

1-3.注意点

ストラテジストによる相場想定は、2021年4月時点のものです。

今後の相場状況等の変化により、想定が変更される可能性がございます。

相場の状況と、解説レポートの内容、及び自動売買ロジックの注文設定をご確認いただき、お客様のご判断のもとで運用をご検討ください。

2.想定レンジ根拠

2-1.前回の振り返り

しかし長期のトレード戦略を考える場合、テクニカルに重点を置いた方が後から振り返ると良いことも多いため、方向性は異なるもののドル円は円高を想定し、スイス円は円安を想定した戦略としました。結果としてスイス円は良かったものの、ドル円は年初から一方的な円安の動きとなったことで戦略的に失敗だったと言えます。

前回の戦略ではベースにドル安があり、その中での速度差によるドル円下落とスイス円上昇を想定しましたが、ドル高がベースとなったことでドル円の前提が大きく変化したことが敗因でした。注意点として書いたことですが、「戦略が明らかにおかしいと感じる時には止めることも重要な判断」ですし、時間経過とともにシナリオも変わることがあるという点はご了承ください。

2-2.今回の通貨ペア

今回のトライオート戦略では、ドル円と豪ドルNZドルの2つの通貨ペア、それぞれ2021年4月から2021年12月までの約9か月程度の値動きを想定し、それをコアレンジャーのコアレンジと上下のサブレンジの3つのエリアに分ける作業を行います。

今回も前回と同じ方法論で、月足を使った長期テクニカル分析をベースに「値動き」と「方向性」を分析するところから始めることとします。「値動き」は、コアレンジャーの想定レンジとエントリーする際の値幅を考える根拠とし、「方向性」はエントリーで売買どちらから入るかを考える根拠とします。

この方法論は、ドル円、豪ドルNZドルともに共通な事項ですので、最初にその概要を示しておきたいと思います。

注意点としては、表示しているチャートはトライオートの月足チャートですが、計算に用いた月足の四本値は私が個人的に記録をつけているインターバンクレートをベースにしたものです。どちらも大きな違いはありませんので、戦略に与える影響はありません。

それではこの記事では、ドル円について見ていくこととしましょう。

2-3.ドル円の動向

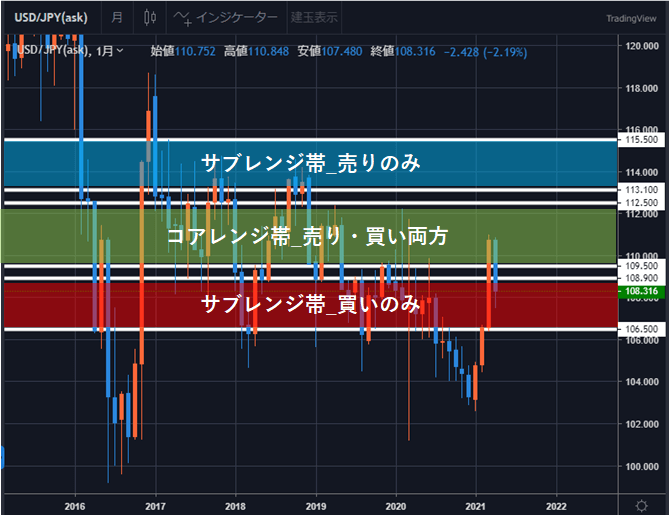

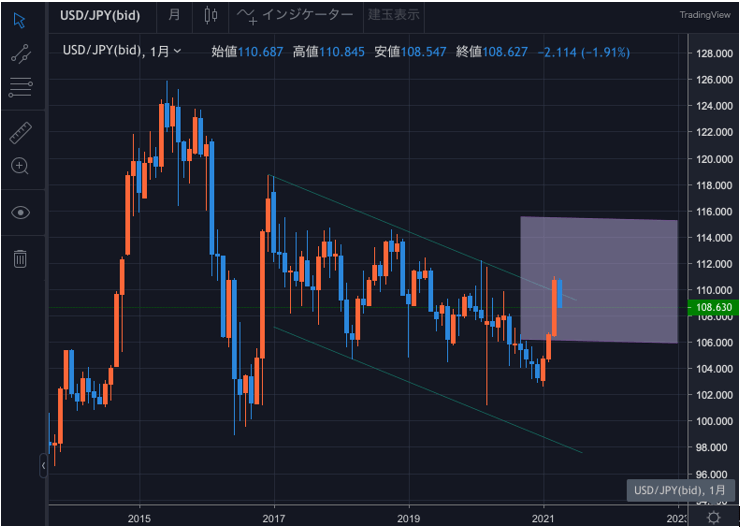

ドル円は前回の戦略では2016年12月高値を起点として2018年高値と結んだレジスタンスラインと、それに平行に引いたラインとで構成される下降チャンネルの中での動きを継続するという見方をしました。しかし、米金利上昇を背景としたドル買いの動きが続き、1月に入ってからそれまでのトレンドに変調を来し、3月には長期的な下降チャンネルを上抜けることとなりました。

少なくとも下降トレンドは終わったという判断はできますが、上昇トレンドに転じたというところまでは言い切れません。また1月以降のドル上昇の動きがやや急であることを考えると底堅い地合いを続けやすいものの、どちらかと言えば横方向へのもみあいを挟み、今後の方向性を改めて考えるという展開がもっとも可能性としては高いのではないかと考えています。

つまり今回はエントリーとしてはドル「買い」を念頭にしつつも、上方向にある程度の余裕を見た横方向への動きを想定した戦略を考えることとします。

次に値幅ですが、前回統計を取った期間が10年間でその時点から半年も経過していないため、前回のデータを今回もそのまま利用することとします。前回は2011年以降の約10年間の月足データから以下のような数値を取り上げました。

月間レンジ

最少レンジ 1円16銭

最大レンジ 13円34銭

平均レンジ 3円99銭

また、半年以上の継続運用を考える際に月間レンジをどのように加工するのかという観点で併せて6か月移動レンジを計算しました。これは、直近6か月間のレンジを過去に遡って算出したものです。そして平均ではなく中心値を求めてもっとも可能性がありそうな6か月のレンジと仮定してみました。

6か月移動レンジ

最少レンジ 3円36銭

最大レンジ 22円67銭

中心値 9円20銭

つまり、戦略を考えた時点から半年の値幅を中心値の9円20銭程度と想定し、横ばいの動きのレンジに当てはめることとなりますが、その場合どこを中心とするのかという問題が出てきます。この点については2021年初からのドル高のペースが速かったことを考慮して、年初来安値と執筆時点における高値との半値押しにあたる106.80レベルを今後の安値圏と考えることとしました。

すると、下限想定レート106.80+中心値9.20=116.00が上限想定レートとなり、現時点ではややドル高過ぎる印象もありますが、最初に書いた通り長期レジスタンスを上抜けたという点を重視し、上方向に余裕のあるレンジを想定してみました。そして、この想定レンジを3円ずつ3分割して以下のようなレンジとします。

サブレンジ(売り) 112.50~115.50

コアレンジ 109.50~112.50

サブレンジ(買い) 106.50~109.50

また、売買の値幅設定ですが、今回もコアレンジについては3円の10%にあたる30銭、サブレンジはその倍の60銭とします。

2-4.おわりに

今回も長々と書いてありますが、結論は最後に太線で書いた部分です。

ドル円では円安気味のもみ合いという見方をしました。

悩ましいのはテクニカルにはドル高に抜けてきたものの、現在の米金利の上昇トレンドが今後も続くのか、理論為替レートで考えると円高に戻る可能性も、といったあたりが今後の方向性に影響を与える可能性があります。

なお、前回のドル円のように戦略が明らかにおかしいと感じる時には運用を止めることも重要な判断です。今回はそうならないことを願っておりますが、個人的な相場観は各所で書いたり放送で喋ったりしていますので、併せて参考にしていただければ幸いです。