先週末4/3の米雇用統計の発表では予想を下回る結果となり、ドル安となりました。

テラス提供のストラテジー全体(テストストラテジー含む)で見てみると、プラスの傾向でした。

ストラテジー全体にとって、どちらに動くか分からないとしても、急激な値動きは望むべき相場と言えます。

テラスユニット内では雇用統計発表で損切りトレードをしてしまった「Genius_Delta EURUSD」もありますが、先週投入した「GapFighters360 GBPUSD」「KAGI USDJPY」などは、プラスのポジション取りに成功しています。

これらのストラテジーには特徴があり、相場のうねりやノイズを狙うタイプと識別できます。

「GapFighters360 GBPUSD」は指標発表前から「買い」を仕掛けており執筆時点で+100Pips以上の含み益となっています。

直前のトレードは「買い」⇒「売り」⇒「買い」と交互にトレードしており、このトレード手法により、

今回の指標発表時のトレードを有利にしてくれる結果となりました。

ストラテジーの相場攻略コンセプトは、『相場は、上下動を伴いながらトレンドを形成する』というものです。概ねトレンドの3分の1から半分程度の上下動を伴うことを想定しており、1,000Pipsの上昇トレンドでは、一時的に300Pips程度の下落を伴うということを前提としています。

そのため、トレードは「買い」と「売り」を交互に仕掛けることをベースとし、急激な変動だけでなく、長期のトレンドであっても利益を伸ばせる設計となっています。

「GapFighters360 GBPUSD」以外にも、「ドテン」をするストラテジーも同様のコンセプトに基づいていると言えます。

今回の指標発表の方向にはマッチしましたが、逆に行くことがないとは言えません。ですが、急上昇の後に訪れる反動・反落まで利益に変えることができるこのタイプのストラテジーは、指標発表だからと言って停止する必要はないでしょう。

「GapFighters360 GBPUSD」の運用は継続とし、直近6ヶ月の最大ドローダウン約-1000Pips程度を停止の目安とします。

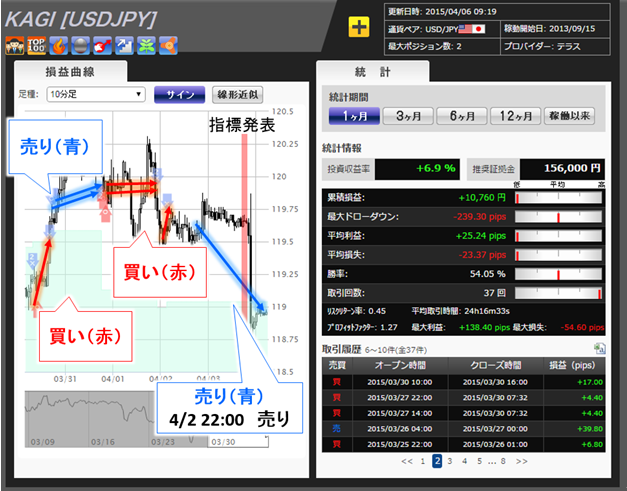

「KAGI USDJPY」もGapFighters360同様に「買い」と「売り」を交互に仕掛けるタイプのストラテジーで、雇用統計発表前に「売り」ポジションを持ち、含み益を抱えている状態です。

直前1週間のトレードを見ても、「買い」と「売り」を交互に行っていることが分かります。

相場がうねりやノイズを伴いながら進行するときに利益を上げやすい設計です。このタイプのストラテジーの弱点は、うねり、ノイズなどを伴わない一方的なトレンド相場です。

「KAGI USDJPY」にとっても昨年の黒田バズーカ2の相場などは不得意相場でした。

多くの場合、損切りラインより利食いラインの方を広く設計するケースが多く、買いと売りを50%ずつ仕掛けるこのようなタイプでは、利益確定を逃し、損切りのみをしてしまうということが起こります。

もちろん、利食いの設計やポジション取りの設定でこの限りではありませんが、コンセプトとしては、弱い相場と言えます。

「KAGI USDJPY」は運用継続ですが、米国利上げに関する発表や決定などで今までのレンジ相場とは変わるようであれば停止とします。

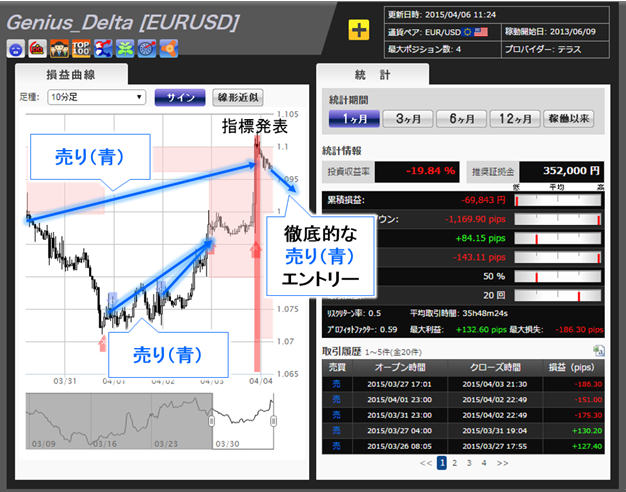

上記で見てきた2つの「買い」「売り」を交互に仕掛けるストラテジーとは異なるタイプとしては「Genius_Delta EURUSD」などGenius系ストラテジーがあります。

このタイプは、比較的長期のトレンド判断を行い、多少のうねりやノイズは考えず徹底的にトレンド方向へ仕掛けているタイプです。

ポートフォリオとして、異なるタイプを同時運用することは予測不能な事態の対処に繋がるので「Genius_Delta EURUSD」も運用継続とします。

現在も売り予測は変えずに仕掛けているので、今週のトレードが逆に行くようであればトレンド判断自体が間違っていると見なし、来週、運用停止は検討します。

先週投入した「piranha USDJPY」のトレード。

先週は、決済ベースで約+100Pipsとさほど動きがありませんでした。

指標発表時4/3 21:30の「30分前21:00」と「30分後の22:00」にそれぞれ買いをエントリーしています。

piranhaは30分チャートをベースにロジックを計算してトレードをしており、ちょうど指標発表30分前に「買い」判断をしてしまっています。これはマイナストレードとなっていますが、発表後には、損失を補うように、底値で買いを入れることに成功しています。

指標発表前にストラテジーを停止するのもよいですが、今回のように発表後直ぐに補正するようなトレードをしたり、GapFighersやKAGIの様に有利に働くこともあるので、テラスユニットでは、今後も特に個別停止することなく運用していきます。

指標発表の相場でストラテジー毎に差が出ましたが、依然として低ボラティリティ相場であるという前提でユニットの変更は行いません。

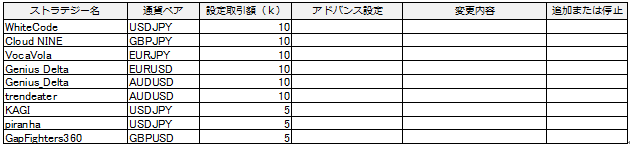

以下は最新のユニット表になります。